検索

2022年4月に高1になる生徒(現中3・新高1)に直撃 高校新学習指導要領

篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です! 4月から高校の指導要領改訂に伴い教科書も変わります 各科目どう変わるのか見ていきましょう 国語科 現行(最大合計標準単位数19) 国語総合(必修)(4)・国語表現(3)・現代文A(2)・現代文B(4)...

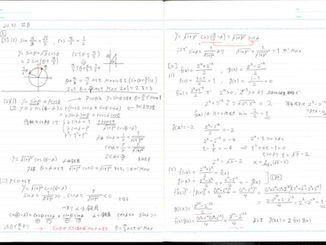

大学入学共通テスト2022数学ⅡBをみてみよう

篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です! 前回2回に分けて数ⅠAを見てきました 共通テスト2022数1Aを解いてみた1 共通テスト2022数1Aを解いてみた2 1月16日に行われた共通テスト数ⅡBですが...

大学入学共通テスト2022数学ⅠAを解いてみた大問3~5

篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です! 前回の記事は2022年 共通テスト数学ⅠAの前半の大問2までということでした → 2022年共通テスト大問2まで解いてみた 大問3 は確率の問題 しかも2次試験ではよく出る...

大学入学共通テスト2022数学ⅠAを解いてみた(大問2まで簡単解説)

篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です! 大学受験生の皆さん 共通テストお疲れ様でした 初日から傷害事件あり、トンガの件あり、そして国語、数学、生物などで難化 本当に災難続きでした 改めて2次に向けて頑張っていきましょう コロナとの戦いではあ...

2021年大学入学共通テスト数学ⅡB 解説解法参考例

篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です! 2021年1月に行われた 共通テスト 数学Ⅱ・Bの解説です 問題はこちらになります 数学Ⅱ・B 平均点は59.93点 大問1 三角関数、指数関数 ☆合成が前面に出た問題、加法定理は使うが、倍角半角などは...

2021年大学入学共通テスト数学ⅠA 解説解法参考例

篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です! 2021年1月17日実施の っ共通テスト 数学Ⅰ・Aの解説です 平均点57.68点 問題はこちら →数学Ⅰ・A 大問1 式の計算・三角比途中 最初は因数分解でタスキ掛けだけ その後解の公式...

都立高校入試社会大問1・2の出題傾向って?

篠崎駅と瑞江駅のちょうど真ん中にある、 個別指導plus1の小山です! 都立高校入試の社会科の大問1と大問2を調べてみました。 世界の国々の場所を地域ごと覚えておくのも有効だと思いました。 なじみがない国かといって超マニアックというわけではない国が出ている印象です。...